天星醫(yī)療成立次年實(shí)控人申請(qǐng)30項(xiàng)專(zhuān)利

北京天星醫(yī)療股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天星醫(yī)療”)科創(chuàng)板IPO于2023年9月獲得受理后,又于2024年底更新了招股書(shū),更新后的招股書(shū)顯示其募資需求已“砍掉”了原擬1.33億元投入的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目,同時(shí)其擬募集的補(bǔ)流資金也由3億元減少至2.2億元,以上動(dòng)作引人矚目。

除此以外,《大眾證券報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),作為一家擬科創(chuàng)板上市企業(yè),天星醫(yī)療研發(fā)費(fèi)用率在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)明顯波動(dòng),且研發(fā)費(fèi)用遠(yuǎn)低于銷(xiāo)售費(fèi)用。還有,公司實(shí)控人此前曾在同行業(yè)企業(yè)工作,在創(chuàng)立公司前身天星有限的次年,其以發(fā)明人身份一年內(nèi)參與申請(qǐng)后獲授權(quán)的發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利竟然多達(dá)30項(xiàng),公司的研發(fā)成色以及是否存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)惹人關(guān)注。

2022年后研發(fā)費(fèi)用率陡然下降

招股書(shū)披露,作為一家運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè),天星醫(yī)療主要從事“運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物”“有源設(shè)備及耗材”“手術(shù)工具”的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,目前已建立“運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物開(kāi)發(fā)平臺(tái)”和“影像動(dòng)力能量平臺(tái)”兩個(gè)平臺(tái)。

此次IPO,天星醫(yī)療擬科創(chuàng)板上市,而截至2024年9月30日,天星醫(yī)療已建立包含47個(gè)獲批注冊(cè)/備案的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品的完整矩陣。在植入物領(lǐng)域,先后推出多款聚醚醚酮材料、可吸收材料,以及全縫線材料的植入產(chǎn)品,其中11款產(chǎn)品為國(guó)產(chǎn)首個(gè)獲批上市。

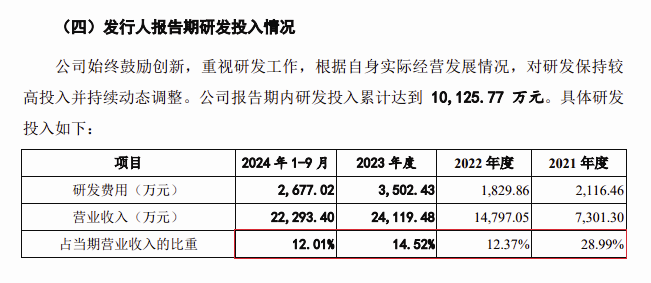

天星醫(yī)療強(qiáng)調(diào),其所屬的醫(yī)療器械行業(yè),屬于技術(shù)創(chuàng)新和高研發(fā)投入行業(yè),公司需持續(xù)豐富產(chǎn)品管線并對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),以保持在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì),而且其自稱(chēng)具有“強(qiáng)大的自主創(chuàng)新研發(fā)能力,多項(xiàng)核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化”。按理說(shuō),這樣的一家企業(yè),對(duì)研發(fā)投入應(yīng)該是出手闊綽、毫不吝嗇的,報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)費(fèi)用及其營(yíng)收占比應(yīng)具有穩(wěn)定增長(zhǎng)性。然而從招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看,2021—2023年以及2024年前三季度,天星醫(yī)療的研發(fā)費(fèi)用分別為2116.46萬(wàn)元、1829.86萬(wàn)元、3503.43萬(wàn)元和2667.02萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用率則分別為28.99%、12.37%、14.52%和12.01%。

報(bào)告期公司研發(fā)投入情況截圖

上述數(shù)據(jù)不難看出,天星醫(yī)療對(duì)于研發(fā)的投入在報(bào)告期內(nèi)忽上忽下。其中2022年度,公司的研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用率都出現(xiàn)了大幅下滑,研發(fā)費(fèi)用同比下降超過(guò)15%,研發(fā)費(fèi)用率更是同比下降超過(guò)16個(gè)百分點(diǎn),而2023年公司研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用率雖有所增加,但是14.52%的研發(fā)費(fèi)用率仍然遠(yuǎn)低于2021年水平,而2024年前三季度天星醫(yī)療的研發(fā)費(fèi)用率則跌至12.01%,處于報(bào)告期最低水平,與2021年的研發(fā)費(fèi)用率數(shù)據(jù)差距進(jìn)一步擴(kuò)大。

與此相對(duì)應(yīng)的,2021—2023年以及2024年前三季度,天星醫(yī)療的銷(xiāo)售費(fèi)用分別為3658.62萬(wàn)元、3979.24萬(wàn)元、6610.80萬(wàn)元和4245.48萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)營(yíng)收占比分別為50.11%、26.89%、27.41%和19.04%。同期用于市場(chǎng)開(kāi)拓的費(fèi)用則分別為1240.59萬(wàn)元、1853.14萬(wàn)元、2792.96萬(wàn)元和1732.63萬(wàn)元。相關(guān)銷(xiāo)售費(fèi)用及其市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用穩(wěn)定增長(zhǎng)。

報(bào)告期公司銷(xiāo)售費(fèi)用情況截圖

數(shù)據(jù)對(duì)比顯示,天星醫(yī)療報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用遠(yuǎn)高于研發(fā)費(fèi)用,2021—2023年三個(gè)完整年度中,公司的銷(xiāo)售費(fèi)用投入合計(jì)達(dá)到了1.42億元,研發(fā)費(fèi)用投入僅7449.75萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用已逼近研發(fā)費(fèi)用的兩倍。尤其是研發(fā)費(fèi)用大幅縮水的2022年,銷(xiāo)售費(fèi)用卻依舊保持了增長(zhǎng),當(dāng)期投入金額超過(guò)研發(fā)費(fèi)用的兩倍,當(dāng)年市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用更是在2021年已暴漲超過(guò)100%的基礎(chǔ)上再上漲49.38%。

另外,同行可比公司大博醫(yī)療、凱利泰、威高骨科、春立醫(yī)療中,除凱利泰的研發(fā)費(fèi)用率在2022年小幅微降外,其余三家可比企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率同期均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中大博醫(yī)療研發(fā)費(fèi)用率2022年拉升9.52個(gè)百分點(diǎn),春立醫(yī)療則上升4.05個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)研發(fā)費(fèi)用率的均值也在2022年上升了3.36個(gè)百分點(diǎn),呈現(xiàn)出與天星醫(yī)療相反的變動(dòng)趨勢(shì)。

公司研發(fā)費(fèi)用率與同行可比公司對(duì)比情況截圖

對(duì)此,天星醫(yī)療強(qiáng)調(diào),2021年度公司實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,形成了較多股份支付費(fèi)用,導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用率相對(duì)較高。

上述解釋引發(fā)的疑問(wèn)是:同樣經(jīng)歷了實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的2021年后,公司2022年的銷(xiāo)售費(fèi)用為何仍然穩(wěn)步增長(zhǎng),與研發(fā)費(fèi)用形成“逆向而動(dòng)”局面的原因是什么?作為擬科創(chuàng)板上市公司,公司的研發(fā)費(fèi)用遠(yuǎn)低于銷(xiāo)售費(fèi)用,天星醫(yī)療是否存在研發(fā)驅(qū)動(dòng)不足轉(zhuǎn)向銷(xiāo)售驅(qū)動(dòng)的困境?

實(shí)控人一年申請(qǐng)21項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利、

9項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利

根據(jù)招股書(shū),天星醫(yī)療的實(shí)控人董文興同時(shí)也是公司的核心技術(shù)人員,其目前直接持有天星醫(yī)療33.14%股權(quán),并通過(guò)天津運(yùn)康、天津普合、天津吉康合計(jì)控制公司41.47%的表決權(quán)。

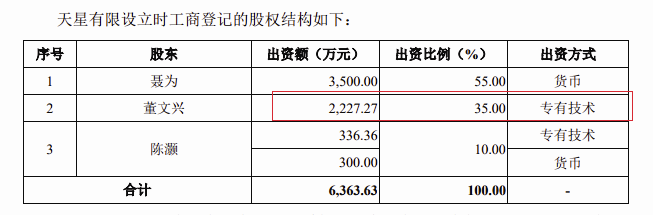

值得一提的是,公司前身天星有限在2017年7月成立時(shí),董文興作為創(chuàng)始人之一,就是以“技術(shù)入股”,其以專(zhuān)有技術(shù)完成出資2227.27萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)持股35%。從招股書(shū)披露的簡(jiǎn)歷來(lái)看,哈爾濱工業(yè)大學(xué)先進(jìn)制造專(zhuān)業(yè)博士畢業(yè)的董文興,曾擔(dān)任國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心審評(píng)員,在天星有限成立前,其曾于2015年9月至2017年5月,在長(zhǎng)春圣博瑪擔(dān)任副總經(jīng)理一職;從該企業(yè)辭職后僅2個(gè)月,董文興即參與創(chuàng)辦公司前身天星有限,但截至目前董文興并未與長(zhǎng)春圣博瑪“完全切割”,其仍為長(zhǎng)春圣博瑪?shù)墓蓶|,持有該企業(yè)2.25%的股權(quán)。

天星有限設(shè)立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)情況截圖

長(zhǎng)春圣博瑪?shù)墓竟倬W(wǎng)介紹:圣博瑪產(chǎn)品涵蓋骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、創(chuàng)傷外科、神經(jīng)外科、皮膚科和醫(yī)學(xué)整形等領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)獲得國(guó)內(nèi)首個(gè)可用于四肢非承重骨的可吸收骨折內(nèi)固定系統(tǒng)產(chǎn)品,性能為同類(lèi)產(chǎn)品最優(yōu);開(kāi)發(fā)獲得可吸收界面螺釘、可吸收帶線錨釘?shù)热盗羞\(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入產(chǎn)品,打破進(jìn)口產(chǎn)品壟斷,實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)高值耗材產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化;獲得我國(guó)NMPA批準(zhǔn)的第一款聚乳酸面部填充劑產(chǎn)品,艾維嵐“童顏針”,開(kāi)啟了我國(guó)醫(yī)美領(lǐng)域的再生時(shí)代。

從上述介紹來(lái)看,長(zhǎng)春圣博瑪與天星醫(yī)療同處醫(yī)療器械行業(yè)。招股書(shū)披露董文興2017年5月從長(zhǎng)春圣博瑪辭職,通過(guò)企查查查詢(xún)到的相關(guān)信息顯示:就在當(dāng)月的18日,由該企業(yè)申請(qǐng)的兩項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利“一種交叉力矩支撐雙釘裝置”“一種T字扣臂微板裝置”,董文興還是發(fā)明人之一,而上述發(fā)明專(zhuān)利也在2023年8月獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)。

另外,長(zhǎng)春圣博瑪于2017年5月18日申請(qǐng)、2018年12月獲授權(quán)的實(shí)用新型專(zhuān)利“一種工字扣臂微板裝置”,以及2017年5月18日申請(qǐng)、2018年10月獲授權(quán)的實(shí)用新型專(zhuān)利“一種T字扣臂微板裝置”“一種交叉力矩支撐雙釘裝置”實(shí)用新型專(zhuān)利,董文興也是發(fā)明人之一。從上述信息來(lái)看,董文興在長(zhǎng)春圣博瑪任職的最后一刻,還在為該企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利的申請(qǐng)貢獻(xiàn)力量。

通過(guò)企查查查詢(xún)到的信息還顯示,董文興辭職兩個(gè)月后火速參與創(chuàng)辦天星有限,之后發(fā)明創(chuàng)造更可謂“馬不停蹄”。在公司成立的次年,2018年10月至12月,公司發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利均在年底開(kāi)始集中申請(qǐng),董文興作為發(fā)明人或發(fā)明人之一的相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)竟然高達(dá)32項(xiàng),其后獲得授權(quán)的專(zhuān)利高達(dá)30項(xiàng),其中9項(xiàng)為頗具“含金量”的發(fā)明專(zhuān)利,且上述9項(xiàng)專(zhuān)利發(fā)明人皆為董文興一人。

2018年公司申請(qǐng)的發(fā)明專(zhuān)利及發(fā)明人情況截圖

2018年公司申請(qǐng)的發(fā)明專(zhuān)利及發(fā)明人情況截圖

值得一提的是,天星醫(yī)療曾在招股書(shū)中提及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟風(fēng)險(xiǎn),其表示:“公司可能存在有關(guān)專(zhuān)利及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的訴訟、索賠風(fēng)險(xiǎn)。公司在研醫(yī)療器械產(chǎn)品存在侵犯第三方專(zhuān)利權(quán)的訴訟風(fēng)險(xiǎn),若對(duì)方對(duì)公司成功提起侵權(quán)、盜用或以其他方式侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的索償,或由公司賠付任何該等索償和解,公司可能需停止研發(fā)、生產(chǎn)或出售包含受到質(zhì)疑的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品,并支付巨額賠償,消耗大量的時(shí)間及經(jīng)濟(jì)成本。”

圍繞公司實(shí)控人的履職經(jīng)歷,以及天星醫(yī)療創(chuàng)立后的相關(guān)專(zhuān)利集中申請(qǐng)情況,尚有不少疑團(tuán)待解:公司實(shí)控人董文興曾用以出資的專(zhuān)有技術(shù)是否即為企業(yè)創(chuàng)立次年后申請(qǐng)的專(zhuān)利技術(shù)?董文興在創(chuàng)辦天星有限之前,其曾任重要職務(wù)且目前還持股的長(zhǎng)春圣博瑪與公司是否為同行業(yè),兩者之間是否存同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?實(shí)控人董文興2017年5月從長(zhǎng)春圣博瑪離職,當(dāng)月18日還以發(fā)明人之一的身份參與長(zhǎng)春圣博瑪兩項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、三項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利的申報(bào),其在該企業(yè)是否從事研發(fā)或接觸重要研發(fā)工作?在天星醫(yī)療成立的次年,公司申請(qǐng)的、發(fā)明人或發(fā)明人之一為董文興的相關(guān)專(zhuān)利,后獲授權(quán)的竟然多達(dá)30項(xiàng),其中包括含金量較高的9項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。眾所周知,一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利的完成需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的周期,董文興如何能夠在公司成立次年,就已積累如此眾多實(shí)用新型和發(fā)明專(zhuān)利成果,上述相關(guān)成果有否在其他公司任職時(shí)積累?董文興從上述企業(yè)離職時(shí)是否簽有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議,如果沒(méi)有,是否符合商業(yè)慣例?

就上述疑問(wèn),《大眾證券報(bào)》記者此前通過(guò)電郵發(fā)函向天星醫(yī)療采訪,截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。就公司其他值得注意的情形,本報(bào)將繼續(xù)關(guān)注。記者 王君

- 免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

- 版權(quán)聲明:凡文章來(lái)源為“大眾證券報(bào)”的稿件,均為大眾證券報(bào)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為“大眾證券報(bào)”。

- 廣告/合作熱線:025-86256149

- 舉報(bào)/服務(wù)熱線:025-86256144