主題類銀行理財產品“百花齊放”

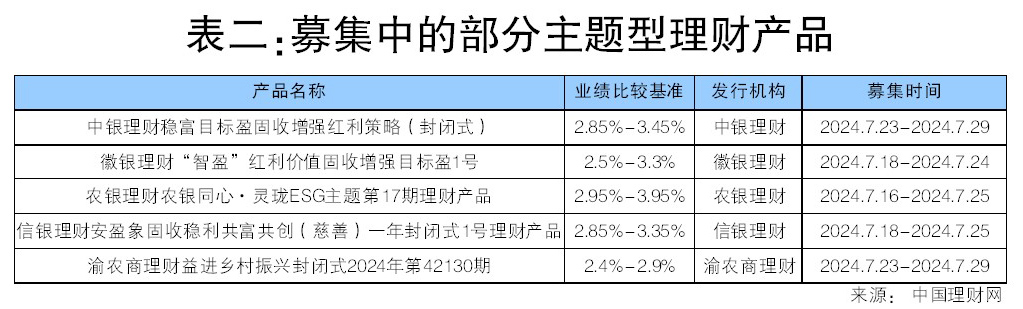

近期,不少銀行理財子公司積極布局以“紅利”“綠色”“養老”等為主題的理財產品。普益標準統計數據顯示,截至7月16日,ESG綠色類理財產品共有82只,由14家機構發行,實際募集規模達133.4億元;紅利策略類理財產品共有16只,由10家機構發行,實際募集規模為3.41億元;養老類理財產品共有5只,由4家機構發行,實際募集規模為389.03萬元(詳見表一)。《大眾證券報》記者查詢也發現,截至7月23日,理財子公司存續的理財產品中,51只名稱中帶有“養老”字樣,31只名稱中帶有“科技”字樣,25只名稱中帶有“紅利”字樣,9只名稱中帶有“綠色”字樣(來源:中國理財網)。

“紅”“綠”主題備受熱捧

近期理財市場上的各類產品中,“紅利”和“綠色”主題頗為搶眼。截至7月23日的數據顯示,由理財子公司發售的理財產品名稱中帶有“紅利”字樣的6只待售,2只正在募集中;名稱中帶有“綠色”字樣的10只待售。

“紅利”主題的備受熱捧一定程度上與此類產品今年以來的出色業績密切相關。截至2024年7月15日的數據顯示,成立于2020年6月的招銀理財招智紅利月開1號偏債混合類理財計劃近3個月凈值漲幅2.13%,近6個月凈值漲幅4.82%,今年以來年化收益率9.1%。截至2024年一季度末的數據顯示,在金牛資管·理財公司混合類產品(偏固收型)近一年凈值增長率排行榜中,招銀理財招智紅利月開1號偏債混合類理財計劃排在第3位。值得一提的是,排在榜單第1位的產品同樣來自招銀理財紅利系列產品。

“公司布局紅利+系列主題產品,是從理財投資者偏穩健的投資偏好出發,以絕對收益為目標。”招銀理財相關業務人員告訴記者,公司現已打造了固收資產筑底、權益以低波紅利為主打策略、輔以多元權益豐富收益來源的系列產品,包含多梯度權益中樞、多形態,適合不同偏好的投資者。就策略來說,紅利+系列產品,充分運用了股債對沖作用,降低單一權益資產風險,豐富收益來源,更強調低估值、質地優,選取真正競爭格局穩定、現金流充沛、有望帶來長期穩健回報的標的。

名稱中帶有“綠色”字樣的待售理財產品多屬北銀理財和建信理財旗下產品,且定開期限有6個月、18個月、30個月不等,此外還有58只名稱中帶有“ESG”字樣的理財產品待售。值得一提的是,有的理財子公司還進行了主題疊加,比如處于待售中的交銀理財穩享靈動慧利日開100天持有期(科創ESG)理財產品。

記者采訪獲悉,在綠色(或ESG)領域的投資布局是不少理財子公司助力投資者分享市場紅利和支持低碳產業及經濟高質量發展的重要抓手。“銀行理財引入ESG投資理念,一方面可以借助ESG指標體系篩選優質投資標的,規避掉一些潛在的投資風險;另一方面,隨著我國經濟從高速增長轉向高質量發展,鄉村振興、新型城鎮化、碳中和、產業升級與融合、數字經濟、區域協調發展等切合ESG投資理念的重點領域將逐漸成為經濟增長的新引擎,相關產業將迎來發展機遇。積極布局ESG投資將有望獲得較高的投資收益。”蘇銀理財相關業務人員告訴記者,蘇銀理財首款ESG主題產品——恒源封閉固收增強72期2年ESG已于2023年3月31日正式成立,通過優選符合ESG理念的行業進行重點配置,并且進行緊密的投后跟蹤管理,能夠讓投資者在風險相對可控的情況下分享市場快速發展的紅利,以期更好地實現投資者財富保值增值的目的。

結合風險偏好投資穩定類產品

銀行理財具備投資范圍廣、工具齊全的牌照優勢,除了配置傳統的股票、債券資產外,還可靈活運用非標、黃金等商品、量化中性策略、各類衍生工具,以及海外股票和債券等資產,來達到多元化收益來源和對沖風險的目的。這也給予了理財子公司發揮多資產多策略優勢,大力發展配置型產品的路徑。

就拿招銀理財來說,今年以來已陸續推出包括紅利+、價值+、黃金+、量化+、多元+、結構+、全球+、債券+在內的“全+福”八大含權系列。招銀理財相關業務人員還告訴記者,投資者陪伴最重要的是投資的匹配性和銷售的適當性,要讓投資者“看得懂、敢于投、拿得住”,比如,通過持續的推廣和宣傳,明確產品的投資策略,便于投資者認知與辨識,選擇與自身風險偏好相當的產品;再比如,底層資產要跟投資者的偏好一致,挑選穩健類、低估值的資產,同時不斷完善和豐富產品形態,不斷提升客戶投資體驗。“我們嘗試的及時止盈、落袋為安的目標盈策略產品,目前,已累計發行50余只,30余只觸發止盈,通過產品策略創新,為客戶鎖定穩穩的投資回報。”

對于近來理財子公司主題類理財產品的發行現狀,普益標準研究員楊國忠指出,從整體情況看,面向新客戶或特定地區/分行發行的產品(比如金融經濟主題中的北向通理財產品)仍是最常見的主題,投資策略相關的主題產品整體數量仍較少。具體的配置選擇上,楊國忠建議投資者優先關注產品的投資性質。由于銀行理財產品普遍更偏向配置固收類資產,不同投資策略主題產品的收益差異并不明顯,因此,他表示:“鑒于近期權益和混合類產品表現不佳,銀行理財投資者可多關注低風險產品,例如各理財公司發行的存單策略和主要以攤余成本估值的產品,收益相對穩定。”

記者 趙琦薇

- 免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。

- 版權聲明:凡文章來源為“大眾證券報”的稿件,均為大眾證券報獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為“大眾證券報”。

- 廣告/合作熱線:025-86256149

- 舉報/服務熱線:025-86256144